Wie gut bist du mit dem Werk von George Spencer Brown vertraut?

ch bin mit dem Werk von George Spencer-Brown und insbesondere mit seinem Hauptwerk Laws of Form vertraut, das als eine bahnbrechende Untersuchung mathematischer und philosophischer Konzepte gilt. Sein Ansatz, eine formale Logik aus den grundlegenden Prinzipien der Unterscheidung und der Markierung abzuleiten, hat sowohl in der Mathematik als auch in der Philosophie Anklang gefunden. Das Werk ist auch für seine Relevanz in der Systemtheorie, insbesondere bei Niklas Luhmann, bekannt.

Falls du dich auf bestimmte Aspekte, wie die Unterscheidung, die rekursive Algebra oder die philosophischen Implikationen des Werkes, beziehen möchtest, kannst du mir gern nähere Informationen geben.

Fritz Simon nutzt häufig das grafische Symbol von Brown, das Harken oder Kreuz genannt wird um Innenseite und Außenseite zu unterscheiden.

Ja, das Harken- oder Kreuz-Symbol, das George Spencer-Brown in Laws of Form eingeführt hat, ist ein zentrales grafisches Element, das die grundlegende Unterscheidung zwischen „Innen“ und „Außen“ visualisiert. Es wird verwendet, um die Operation der Unterscheidung zu markieren und gleichzeitig die zwei entstehenden Zustände darzustellen: das, was innerhalb der Grenze liegt (die Innenseite), und das, was außerhalb liegt (die Außenseite).

Fritz B. Simon, als systemischer Theoretiker und Therapeut, greift häufig auf dieses Symbol zurück, um die grundlegenden Prinzipien der Systemtheorie zu verdeutlichen, insbesondere die Idee, dass jedes System durch Unterscheidungen operiert. Durch die Einführung eines „Inneren“ (z. B. das System selbst) wird automatisch auch ein „Äußeres“ definiert (z. B. die Umwelt).

Diese Darstellung hilft, systemische Dynamiken anschaulich zu machen, wie z. B.:

- Systemgrenzen: Was gehört zum System und was nicht?

- Paradoxien: Durch die Rückführung der Unterscheidung auf das System selbst entstehen selbstreferenzielle Schleifen.

- Kommunikation: Innenseite und Außenseite können als Metaphern für unterschiedliche Perspektiven oder Verständnisebenen dienen.

Falls du dieses Konzept tiefer erörtern möchtest oder praktische Beispiele aus Fritz Simons Arbeiten benötigst, lass es mich wissen!

Ja da ist wohl das Konzept des re-entry inne.

Ganz genau, das Konzept des Re-Entry spielt eine zentrale Rolle in der systemtheoretischen Anwendung von George Spencer-Browns Ideen, insbesondere bei Niklas Luhmann und Fritz B. Simon. Es beschreibt den Prozess, durch den eine Unterscheidung selbst wieder in das Unterscheidungsgefüge eingefügt wird.

Wie funktioniert das Re-Entry?

- Zunächst wird eine Unterscheidung vorgenommen, z. B. zwischen „Innenseite“ und „Außenseite“.

- Beim Re-Entry wird diese Unterscheidung selbst innerhalb des Systems wieder eingeführt, sodass das System über die Grenze reflektiert oder sich auf diese bezieht. Die Grenze ist dann nicht mehr nur eine trennende Linie, sondern wird ein Bestandteil des Systems.

Beispiel:

- Kommunikation: Ein System unterscheidet zwischen dem, was es kommuniziert (Innenseite), und dem, was nicht kommuniziert wird (Außenseite). Beim Re-Entry kann die Kommunikation selbst darüber reflektieren, was sie einschließt und was sie ausschließt.

- Selbstreferenz: Ein soziales System (z. B. eine Organisation) unterscheidet sich von seiner Umwelt. Durch das Re-Entry kann es diese Unterscheidung wiederum zum Gegenstand interner Diskussionen machen: „Was verstehen wir eigentlich unter ‚uns‘ und ‚den anderen‘?“

Bedeutung bei Fritz B. Simon:

Simon nutzt dieses Konzept oft, um die Selbstreferentialität von Systemen darzustellen. Insbesondere in der systemischen Therapie oder Organisationsberatung wird das Re-Entry genutzt, um zu zeigen, wie Systeme durch eigene Unterscheidungen und deren Reflexion Dynamiken erzeugen oder verändern können.

Paradoxe Dimension:

Das Re-Entry bringt oft eine paradoxe Spannung mit sich: Die Unterscheidung, die das System stabilisieren soll, wird selbst zum Objekt der Betrachtung und kann dadurch infrage gestellt werden. In der Systemtheorie wird diese Paradoxie jedoch als produktiv angesehen, da sie kreative Anpassungsprozesse anstößt.

Falls du möchtest, können wir ein konkretes Szenario durchspielen, um die Anwendung von Re-Entry besser zu beleuchten!

Ok, erkläre mir dieses gesamte Konzept, so das ein 10 jähriger es verstehen könnte. Benutze dabei viele unterschiedliche Beispiele, auch aus der Organisationstheorie und erläutere auch, welche Vorteile man durch dieses denken hat und welche Auswirkungen damit erzeugt werden können.

Okay, lass uns das Konzept des Re-Entry so erklären, dass es für einen 10-Jährigen verständlich ist. Ich werde einfache Worte und viele Beispiele nutzen.

Was ist Re-Entry?

Stell dir vor, du malst mit einem Stift einen großen Kreis auf ein Blatt Papier. Jetzt sagst du:

- „Alles, was im Kreis ist, gehört zu meiner Lieblingswelt (z. B. meine Freunde, meine Hobbys, meine Familie).“

- „Alles, was außerhalb des Kreises ist, gehört nicht dazu.“

Das Malen des Kreises ist wie eine Entscheidung, die du triffst: Was gehört dazu und was nicht?

Jetzt wird es spannend: Du schaust auf den Kreis und fragst dich:

„Warum habe ich das eigentlich so entschieden? Was ist mit der Grenze selbst?“

Das ist Re-Entry. Du fängst an, über deine eigene Entscheidung nachzudenken und darüber zu reden, ob der Kreis richtig gesetzt ist.

Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag

Die Schulgruppe

In der Schule gründest du mit ein paar Freunden eine geheime Gruppe. Ihr entscheidet, wer zur Gruppe gehört (drinnen) und wer nicht (draußen).

Dann fragst du dich plötzlich:

- „Was heißt es eigentlich, Teil der Gruppe zu sein?“

- „Warum gehört Anna dazu, aber Max nicht?“

- „Sollten wir unsere Regeln ändern?“

Ihr denkt über die Grenze nach, die ihr selbst gezogen habt. Dadurch kann die Gruppe vielleicht neue Ideen bekommen:

- „Max könnte doch dazugehören, wenn er sich an die Regeln hält!“

- „Vielleicht sollten wir alle abstimmen, wer dazukommen kann.“

Das Nachdenken über die Grenze hilft euch, die Gruppe besser zu verstehen oder zu verändern.

Ein Beispiel aus der Organisationstheorie

Ein Unternehmen

Stell dir vor, ein Unternehmen sagt:

- „Wir sind ein Team, das Handys baut.“ (Das ist der Kreis – „wir“ sind drinnen, die anderen sind draußen.)

Jetzt fängt das Unternehmen an, über sich selbst nachzudenken:

- „Bauen wir wirklich die besten Handys?“

- „Warum sind wir anders als die Konkurrenz?“

- „Was bedeutet es, ‚wir‘ zu sein?“

Durch dieses Nachdenken können sie neue Ideen entwickeln:

- Vielleicht entdecken sie, dass sie auch Kopfhörer bauen könnten.

- Oder sie merken, dass sie anders arbeiten wollen, um besser zu sein als die anderen.

Das Nachdenken über die eigenen Regeln und Grenzen kann also helfen, besser zu werden und sich weiterzuentwickeln.

Warum ist das so wichtig?

- Man sieht neue Möglichkeiten: Wenn du über deine eigenen Regeln nachdenkst, kannst du sie ändern und etwas Neues ausprobieren.

- Man versteht sich selbst besser: Du lernst, warum du Dinge so machst, wie du sie machst.

- Man wird flexibler: Wenn sich die Welt verändert, kannst du dich anpassen, weil du deine eigenen Entscheidungen hinterfragst.

Ein lustiges Beispiel: Dein Zimmer

Stell dir vor, dein Zimmer ist „deine Welt“ (Innenseite). Alles andere im Haus gehört zu den Eltern (Außenseite). Du denkst über deine Grenze nach:

- „Warum gehört die Couch nicht auch zu meinem Zimmer?“

- „Sollte ich mein Zimmer aufräumen, damit es besser zu mir passt?“

Das ist wie Re-Entry. Du überlegst, ob deine Grenze sinnvoll ist, und entscheidest dann vielleicht, sie zu verändern.

Auswirkungen und Vorteile

- Flexibilität: Gruppen, Unternehmen oder Menschen können sich verändern, weil sie über ihre eigenen Regeln nachdenken.

- Kreativität: Neue Ideen entstehen, wenn man Dinge infrage stellt.

- Besseres Verständnis: Du weißt genauer, warum du etwas so machst und nicht anders.

- Anpassung an Veränderungen: Wenn die Welt sich verändert, bist du schneller bereit, dich anzupassen.

Re-Entry ist also wie ein Superwerkzeug für den Kopf: Es hilft dir, über deine eigenen Entscheidungen nachzudenken und dabei besser zu werden. Egal ob du ein 10-Jähriger, ein Unternehmen oder eine Organisation bist – dieses Denken macht dich flexibler und klüger!

Ok, jetzt gehe wieder in die Rolle eines nicht-10-jährigen: angenommen ich habe eine Organisation aus dem Sozialbereich. Ich möchte dieses Konzept nutzen, um auf ebendiese Organisation zu schauen. Gebe mir unterschiedliche Beispiele und erläutere mir auch visuell, wie so etwas aussehen könnte.

Um das Konzept des Re-Entry auf eine Organisation im Sozialbereich anzuwenden, schauen wir uns unterschiedliche Szenarien an, bei denen die Organisation ihre eigenen Unterscheidungen und Strukturen reflektiert. Dabei erkläre ich Beispiele und visualisiere, wie man dieses Denken konkret einsetzen könnte.

1. Die grundlegende Unterscheidung: „Wir“ und „die Umwelt“

Die Organisation unterscheidet zwischen sich selbst (Innenseite) und ihrer Umwelt (Außenseite). Diese Unterscheidung könnte lauten:

- „Wir sind eine Organisation, die soziale Dienstleistungen anbietet.“

- „Die Umwelt sind Klient:innen, Behörden, andere Träger usw.“

Anwendung des Re-Entry:

- Frage: „Warum ziehen wir genau diese Grenze? Was bedeutet ‚wir‘ in diesem Zusammenhang?“

- Reflexion: Vielleicht stellt die Organisation fest, dass ihre Definition von „sozialen Dienstleistungen“ veraltet ist oder nicht alle Bedürfnisse der Umwelt abdeckt.

- Mögliche Folge: Die Organisation entscheidet, auch digitale Beratungsangebote einzuführen oder sich auf neue Zielgruppen (z. B. Geflüchtete) auszurichten.

Visualisierung:

Ein Kreis, der „Wir“ und „die Umwelt“ trennt. Beim Re-Entry wird die Grenze selbst zum Thema:

scssCode kopieren (Innenseite) (Außenseite)

-----------> WIR <-------------- DIE UMWELT

Reflexion: Was bedeutet „wir“ und wie grenzen wir uns ab?

2. Unterscheidung zwischen Abteilungen

Innerhalb der Organisation gibt es Abteilungen, die verschiedene Aufgaben übernehmen, z. B.:

- Beratungsabteilung

- Verwaltung

- Öffentlichkeitsarbeit

Jede dieser Abteilungen hat eigene Grenzen:

- „Wir beraten Klient:innen“ (Beratung)

- „Wir kümmern uns um Abrechnungen“ (Verwaltung).

Anwendung des Re-Entry:

- Frage: „Wie beeinflussen unsere Abgrenzungen die Zusammenarbeit?“

- Reflexion: Vielleicht merkt die Organisation, dass Abteilungen zu isoliert arbeiten („Silos“). Beim Nachdenken über die Grenzen wird klar, dass z. B. die Öffentlichkeitsarbeit besser verstehen muss, was die Beratung tut, um passende Geschichten zu erzählen.

- Mögliche Folge: Die Organisation gestaltet neue Kommunikationswege, z. B. gemeinsame Workshops oder digitale Plattformen für den Austausch.

Visualisierung:

Verschiedene Kreise (Abteilungen), deren Grenzen durch Re-Entry durchlässiger gemacht werden:

rustCode kopieren Beratung <--> Verwaltung <--> Öffentlichkeitsarbeit

Reflexion: Wie können wir unsere Grenzen flexibler gestalten?

3. Die Zielgruppe neu denken

Eine Organisation definiert ihre Zielgruppe oft durch eine Unterscheidung, z. B.:

- „Unsere Zielgruppe sind bedürftige Menschen.“

- „Andere Menschen gehören nicht zu unserer Zielgruppe.“

Anwendung des Re-Entry:

- Frage: „Was bedeutet ‚bedürftig‘ in unserem Kontext? Definieren wir die Zielgruppe zu eng?“

- Reflexion: Beim Nachdenken über die Grenze könnte die Organisation feststellen, dass Menschen, die Unterstützung brauchen, oft nicht als „bedürftig“ wahrgenommen werden, z. B. Alleinerziehende oder Erwerbstätige mit psychischen Belastungen.

- Mögliche Folge: Die Organisation erweitert ihre Angebote oder ändert ihre Kommunikation, um neue Zielgruppen anzusprechen.

Visualisierung:

Ein Kreis, der „bedürftige Menschen“ umfasst, wird durch Reflexion angepasst:

yamlCode kopieren Ursprüngliche Grenze: „Bedürftig = arbeitslos“

Neue Grenze: „Bedürftig = jede Person mit Unterstützungsbedarf“

4. Das Leitbild reflektieren

Die Organisation hat ein Leitbild, das ihre Werte und Ziele beschreibt, z. B.:

- „Wir setzen uns für Chancengleichheit ein.“

Anwendung des Re-Entry:

- Frage: „Leben wir unsere Werte wirklich? Was bedeutet Chancengleichheit konkret in unserem Arbeitsalltag?“

- Reflexion: Die Organisation könnte erkennen, dass sie zwar nach außen Chancengleichheit fordert, aber intern Hierarchien und fehlende Diversität den Werten widersprechen.

- Mögliche Folge: Sie startet ein internes Projekt zur Förderung von Diversität und flachen Hierarchien.

Visualisierung:

Das Leitbild wird in die Organisation „zurückgespiegelt“, um Diskrepanzen sichtbar zu machen:

yamlCode kopierenLeitbild: „Chancengleichheit“

Reflexion: Leben wir diese Werte auch intern?

Auswirkungen und Vorteile

Durch den Einsatz des Re-Entry entstehen folgende Vorteile:

- Klarheit: Die Organisation versteht ihre eigenen Regeln, Strukturen und Grenzen besser.

- Innovation: Neue Ideen können entstehen, indem alte Grenzen hinterfragt werden.

- Flexibilität: Die Organisation wird anpassungsfähiger, da sie ständig über sich selbst reflektiert.

- Verbesserte Zusammenarbeit: Grenzen zwischen Abteilungen oder Teams können durchlässiger gemacht werden.

- Werteorientierung: Diskrepanzen zwischen dem Leitbild und der Realität werden sichtbar und können korrigiert werden.

Möchtest du zu einem der Beispiele eine tiefere Analyse oder eine detaillierte Anleitung, wie du dieses Konzept praktisch in deiner Organisation umsetzen kannst?

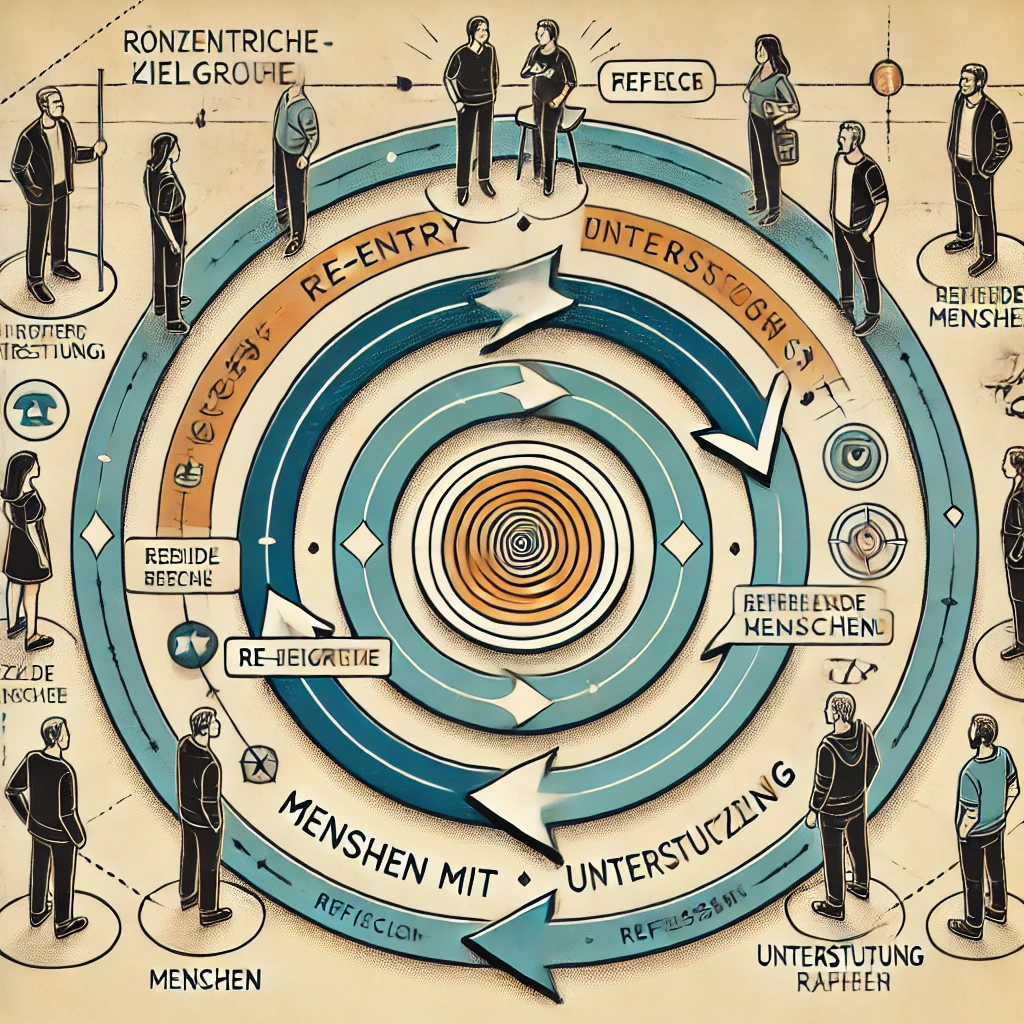

Erstelle mir für dein Beispiel Nummer 3 ein Bild, dass dies besser visualisiert.

Hier ist die Visualisierung für dein Beispiel Nr. 3, die den Prozess des Re-Entry und die Reflexion über die Zielgruppe zeigt. Die inneren und äußeren Kreise repräsentieren die ursprüngliche und erweiterte Zielgruppe, verbunden durch Pfeile, die die Reflexion und Anpassung verdeutlichen.

Kannst du das auch als einfaches Bild darstellen, indem du den Harken oder das Kreuz von Brown nutzt?

Hier ist ein einfaches Bild, das das Konzept mit dem Harken-Symbol von George Spencer-Brown visualisiert. Es zeigt die ursprüngliche Zielgruppe innerhalb des Harkens und die erweiterte Zielgruppe außerhalb, verbunden durch einen Pfeil, der den Reflexionsprozess darstellt.